“花篮的花儿香,听我来唱一唱,唱一呀唱,来到了南泥湾,南泥湾好地方……”这首《南泥湾》传唱80余载,它不仅承载着深植人心的红色记忆,更浓缩了中华民族绝境奋起、奋斗自强的精神。从1941年八路军三五九旅将荒芜之地开辟为“陕北好江南”,到如今新时代乡村振兴的生动实践,南泥湾精神从未褪色,反而在岁月沉淀中愈发彰显出穿越时空的力量。

南泥湾精神诞生于抗日战争时期,面对国民党顽固派的军事包围与经济封锁,边区陷入“没粮吃、没衣穿、没被盖”的严峻困境。正是在这样的危急关头,毛泽东同志发出“自己动手,丰衣足食”的伟大号召,王震将军率三五九旅毅然挺进荒无人烟的南泥湾,拉开了轰轰烈烈的大生产运动序幕。

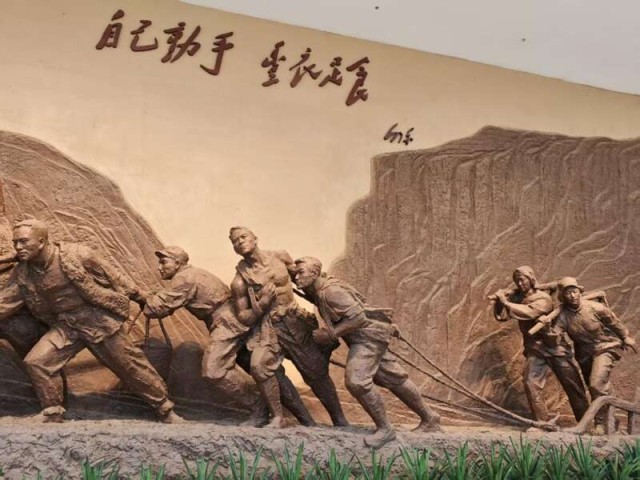

陕西延安南泥湾大生产纪念馆入口处,“自己动手 丰衣足食”的标语尤为醒目。中青报·中青网记者 席聪聪/摄

官兵们手握镢头、肩扛锄头,在荆棘遍野、荒草丛生的土地上开荒种地,用“一把锄头一支枪,生产自给保卫党中央”的信念,创造了“陕北好江南”的奇迹。据统计,1941年,三五九旅的战士们开荒1.12万亩,蔬菜实现完全自给。到1943年,开荒达到10万多亩,实现了“不要政府一粒米,一寸布,一文钱”的奋斗目标,解决了边区的温饱问题,为抗战胜利奠定了坚实的物质基础。

在这段艰苦卓绝的岁月里,南泥湾精神淬炼出“自力更生、艰苦奋斗”的鲜明内核。那时的南泥湾,没有先进的农具,官兵们就用双手刨地、用肩膀扛粮;没有充足的物资,就自己纺线织布、烧制农具。正是这种不依赖外援、不畏惧困难的自强精神,让中国共产党人在绝境中站稳了脚跟,也让“艰苦奋斗”变成刻在骨子里的行动自觉。这种战时的生存智慧,也是面对任何风险挑战时的底气。它告诉我们,越是艰险越向前,唯有靠自己的双手,才能开辟出希望之路。

今天的南泥湾,早已旧貌换新颜。当下正值金秋时节,万亩稻田翻滚金浪,昔日的“开垦地”已成为带动群众增收的“致富田”。南泥湾人继承大生产精神,走生态优先、绿色发展之路,成功打造了集观光农业、研学教育、文化体验于一体的乡村振兴样板,生动践行了“绿水青山就是金山银山”的发展理念。

南泥湾大生产纪念馆对面,即是大面积的水稻田。中青报·中青网记者 席聪聪/摄

放眼更广袤的中华大地,南泥湾精神早已超越了“开荒种地”的历史场景,成为激励我们攻坚克难、干事创业的精神源泉。在脱贫攻坚的战场上,无数扶贫干部扎根基层,像当年开垦南泥湾一样,让千万乡村实现了从“贫困落后”到“脱贫摘帽”的蜕变;在科技创新的前沿,广大科研工作者日夜攻关,书写了“从跟跑到并跑再到领跑”的创新篇章……

当前,我们面临着复杂的国际形势、艰巨的改革发展任务,更需要从南泥湾精神中汲取力量:面对外部势力的打压,我们要坚持自主创新,靠“自力更生”掌握发展主动权;面对改革中的“硬骨头”,我们要发扬“艰苦奋斗”的作风,以钉钉子精神一抓到底;面对物质条件的改善与各种诱惑,我们要守住初心,永葆清正廉洁的政治本色。

时代场景在变,奋斗底色未改。南泥湾精神就像一粒种子,在不同的时代沃土上,总能生长出适应时代需求的新枝芽。它时刻提醒我们,无论走得多远,都不能忘记来时的路;无论身处何种境遇,都要保持自强不息的信念。

相信南泥湾精神这面永不褪色的旗帜,必将继续指引我们在新征程上跨过一切艰难险阻。因为无论时代如何变迁,一个民族最坚实的根基,永远是那股不服输、不信邪、不怕难的精气神。而这,正是南泥湾留给我们最宝贵的遗产。

京公网安备 11010102004843号

京公网安备 11010102004843号